Le bunker, symbole du survivalisme extrême

Le mot bunker survivaliste évoque immédiatement l’image d’un abri souterrain secret, équipé pour résister à une catastrophe nucléaire ou à l’effondrement de la société. Popularisé par les films, les séries et certains reportages, ce concept intrigue autant qu’il fascine. Mais derrière l’image spectaculaire, qu’en est-il vraiment ? Est-ce une solution réaliste en France, ou un projet hors de portée réservé à quelques passionnés fortunés ?

Cet article analyse en détail ce qu’est un bunker survivaliste, ses avantages, ses limites, ainsi que les alternatives plus accessibles.

1. Qu’est-ce qu’un bunker survivaliste ?

Définition et origines

Un bunker survivaliste est un abri pensé pour résister à différents types de crises et permettre une autonomie prolongée. Contrairement à une cave classique, il est conçu pour protéger contre les menaces extérieures (radiations, attaques chimiques, pillages) tout en assurant un environnement vivable.

Le concept est directement issu des bunkers militaires de la Seconde Guerre mondiale puis de la Guerre froide. À cette époque, les populations vivaient dans la crainte d’un conflit nucléaire. Dans certains pays, les États ont même encouragé la construction d’abris privés. Aujourd’hui, les survivalistes se réapproprient cette idée, non plus uniquement pour la guerre, mais aussi pour des menaces contemporaines : catastrophes naturelles, crises énergétiques, effondrement social.

Différence entre bunker militaire et abri civil

Bunker civil survivaliste : généralement pensé pour une famille ou un petit groupe. Il peut s’agir d’une cave renforcée, d’un conteneur aménagé et enterré, ou d’une construction spécifique. L’objectif est moins de résister à une frappe directe que d’offrir une protection contre le chaos extérieur et d’assurer l’autonomie.

Bunker militaire : infrastructure massive, construite pour résister à des bombardements ou attaques chimiques, capable d’abriter plusieurs dizaines de personnes. Il intègre des systèmes avancés de filtration d’air, de communication et de défense.

2. Les avantages d’un bunker survivaliste

Protection contre les menaces extérieures

Un bunker correctement conçu peut offrir une barrière efficace, et est une solution pour faire face à une multitude de crises :

- Risques nucléaires : le blindage et la profondeur réduisent drastiquement l’exposition aux radiations, à condition que l’entrée soit protégée et l’air filtré. Plus de détails sont disponibles sur le site de l’autorité de Sureté Nucléaire.

- Agents chimiques ou biologiques : avec un système de filtration spécifique (charbon actif, filtres HEPA), l’air entrant peut être purifié, empêchant la contamination.

- Violences sociales : en cas de chaos, l’accès discret et renforcé d’un bunker rend son intrusion difficile.

Autonomie alimentaire et énergétique

Un bunker est souvent conçu comme un écosystème autonome :

- Énergie : générateurs, panneaux solaires reliés à des batteries, voire des systèmes de pédalage mécanique pour recharger.

- Alimentation : stockage de conserves, denrées sèches, rations militaires, complété parfois par des systèmes de culture hydroponique ou de germination.

- Eau : cuves enterrées, récupération d’eau de pluie, filtration portable.

Résilience face aux aléas

Contrairement à une simple maison, un bunker est conçu pour maintenir un environnement stable : température régulée naturellement par la terre, isolation contre le bruit, protection contre les intempéries extrêmes.

Dimension psychologique

Enfin, le bunker joue un rôle symbolique. Pour beaucoup de survivalistes, il ne s’agit pas seulement d’un abri matériel mais d’un refuge mental. Savoir qu’on dispose d’un espace sécurisé peut réduire l’anxiété face aux incertitudes.

3. Les limites et inconvénients

Coûts élevés et logistique contraignante

Construire un bunker n’est pas une simple extension de maison. Il faut creuser, sécuriser le terrain, couler du béton armé, installer des systèmes techniques complexes. Les coûts augmentent rapidement :

- Les travaux de terrassement sont lourds et nécessitent parfois des autorisations légales difficiles à obtenir.

- Les matériaux (béton spécial, acier, portes blindées, systèmes de filtration) représentent une part importante du budget.

- L’équipement intérieur (lit, système électrique, ventilation, stockage alimentaire) demande des investissements récurrents.

En plus du prix, il y a l’aspect logistique : il faut pouvoir approvisionner régulièrement l’abri (denrées, batteries, filtres) et le maintenir en état de fonctionnement constant, ce qui en fait une charge de temps et d’argent continue.

Risques psychologiques et sociaux

Vivre enfermé, même temporairement, est un défi mental :

- Le manque de lumière naturelle entraîne fatigue, troubles du sommeil, voire dépression.

- L’isolement prolongé dans un espace exigu accentue les tensions entre occupants, surtout en famille.

- Le stress lié à l’incertitude de la durée d’isolement peut rendre la cohabitation difficile.

Sans préparation psychologique ni règles de vie claires, un bunker peut rapidement devenir un environnement oppressant.

Dangers techniques sous-estimés

- Ventilation : un système mal conçu peut provoquer asphyxie ou intoxication.

- Humidité : la condensation peut endommager les stocks alimentaires, les appareils électriques et fragiliser les murs.

- Évacuation des déchets : sans solution adaptée (toilettes sèches, filtration des eaux usées), l’hygiène devient rapidement un problème majeur.

- Sécurité : paradoxalement, un bunker connu peut attirer l’attention en cas de crise. Une entrée repérable peut devenir un point faible plutôt qu’une protection.

4. Alternatives plus réalistes au bunker

Aménager une pièce sécurisée chez soi

Une option plus simple consiste à transformer une cave ou un sous-sol en pièce refuge :

- Renforcement structurel : installer une porte blindée, améliorer les murs pour limiter l’humidité.

- Ventilation : ajouter un système manuel ou assisté pour garantir une circulation d’air correcte.

- Stockage : profiter de la régulation naturelle de température pour conserver nourriture, eau et matériel.

Ce type d’aménagement coûte bien moins cher qu’un bunker et reste discret. C’est une solution beaucoup plus pratique et réalisable.

Solutions d’abris semi-enterrés ou modulaires

- Abris de jardin enterrés : certaines entreprises proposent des modules préfabriqués semi-enterrés, moins chers qu’un bunker complet.

- Conteneurs maritimes aménagés : enterrés et renforcés, ils peuvent servir d’abris temporaires, mais nécessitent une isolation renforcée pour éviter la condensation.

- Tentes de survie renforcées : dans un contexte d’évacuation, elles offrent un abri d’appoint, surtout si couplées à un campement discret en milieu naturel.

La mobilité comme stratégie survivaliste

Plutôt que d’investir dans un abri fixe, beaucoup de survivalistes privilégient la mobilité :

- Sac d’évacuation 72h toujours prêt, permettant de quitter son domicile rapidement.

- Plans de repli : maison secondaire, ferme familiale, réseau de proches en zone rurale.

- Nomadisme temporaire : capacité à monter un campement discret et autonome (filtration d’eau, abri, feu).

Cette approche est souvent plus réaliste, car elle évite de “mettre tous ses œufs dans le même panier” et permet d’adapter sa réponse en fonction du type de crise.

À lire : Kit de survie : Pourquoi et comment préparer le votre.

5. Faut-il vraiment un bunker en France ?

Les scénarios plausibles

Même si l’idée du bunker survivaliste fascine, il faut replacer le débat dans la réalité française. Les risques existent, mais ils ne justifient pas toujours une infrastructure lourde et coûteuse.

- Accident nucléaire : La France compte 56 réacteurs répartis sur le territoire. En cas d’accident majeur (à la manière de Tchernobyl ou Fukushima), un abri enterré bien équipé pourrait offrir une protection temporaire contre les retombées radioactives. Cependant, les plans de sécurité civile français privilégient généralement l’évacuation rapide et la mise à l’abri temporaire dans des bâtiments existants. Un bunker privé reste donc une mesure individuelle, mais pas la réponse officielle.

- Catastrophes naturelles : Inondations, tempêtes ou séismes peuvent menacer certaines régions. Dans ce cas, un sous-sol renforcé ou une pièce refuge hors sol est souvent plus pertinent qu’un bunker profond, qui peut lui-même devenir dangereux en cas de crue ou d’effondrement du terrain.

- Crises prolongées : Pénuries alimentaires, coupures d’électricité, tensions sociales. Ici, un bunker est largement disproportionné. Ce qui compte, c’est la résilience domestique : stock alimentaire, autonomie énergétique, eau potable, sécurité de base.

Les spécificités françaises

Contrairement aux États-Unis, où les bunkers privés sont parfois intégrés dans une culture survivaliste plus ancienne et plus répandue, la France a plusieurs particularités :

- Une densité de population plus forte, rendant difficile la discrétion et l’isolement complet.

- Un cadre légal et urbanistique plus strict : il est compliqué de construire un bunker sans autorisation officielle.

- Des risques évalués comme modérés par la protection civile, d’où une moindre priorité donnée aux abris individuels.

La préparation progressive, alternative réaliste

Plutôt qu’un bunker coûteux et complexe, une préparation progressive et adaptée est souvent plus efficace :

- Stock alimentaire et d’eau : capable de couvrir au minimum 72h, puis plusieurs semaines. Voir : Stock alimentaire longue durée.

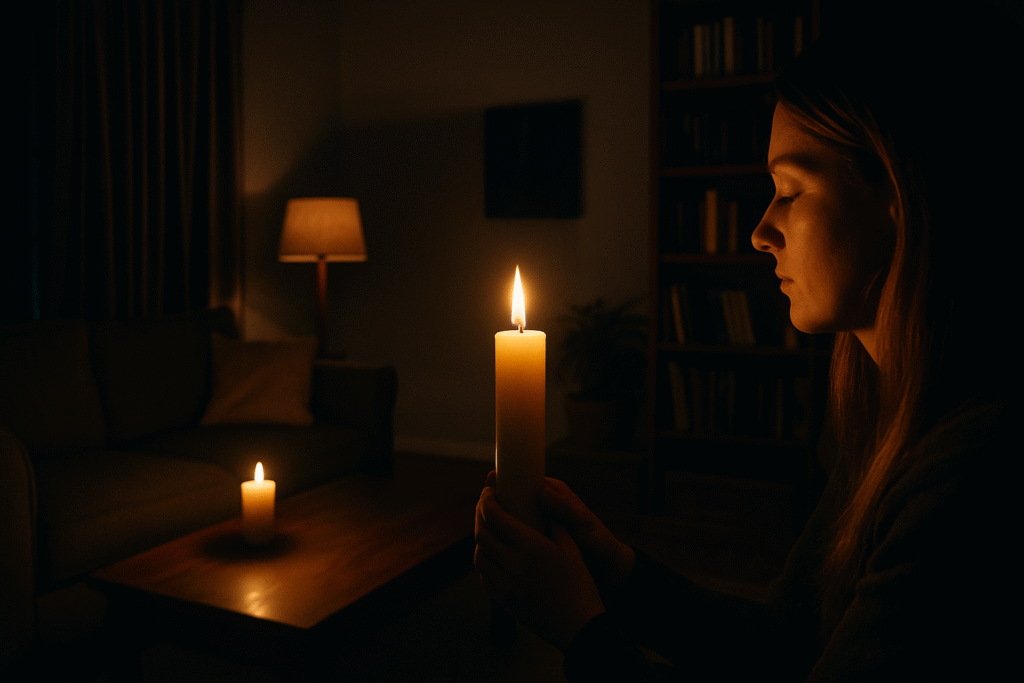

- Autonomie énergétique : lampes frontales, bougies, batteries solaires ou powerbanks. Voir : Électricité coupée : comment faire face à une panne prolongée.

- Plan d’évacuation : un sac 72h prêt à l’emploi et un lieu de repli sûr. Voir : Sac d’évacuation 72h.

Ces mesures couvrent déjà 95 % des scénarios de crise envisageables en France, pour un coût bien moindre qu’un bunker.

Un choix plus psychologique que rationnel

Au final, l’idée du bunker est autant une question de psychologie que de survie. Certains y trouvent un sentiment de contrôle et de sécurité, mais pour la majorité des familles françaises, la préparation progressive et raisonnée reste l’option la plus réaliste.

On pourrait dire que le bunker est une solution “ultime”, mais rarement nécessaire dans le contexte français.

Conclusion : bunker survivaliste, mythe ou réalité ?

Le bunker survivaliste cristallise l’imaginaire de la préparation extrême. Ses avantages existent — protection, autonomie, sentiment de sécurité — mais ses limites sont nombreuses : coûts colossaux, risques techniques et psychologiques, faible pertinence dans la majorité des scénarios français.

Plutôt que d’investir dans un abri souterrain coûteux, la préparation la plus efficace reste progressive, réaliste et adaptée à son environnement : un stock, un plan, des compétences, et éventuellement un refuge plus simple mais fonctionnel.

La résilience ne se construit pas dans le béton, mais dans l’anticipation et le bon sens.