Pourquoi parler d’IFAK ?

Lorsqu’il est question de préparation et de survivalisme, la plupart des personnes pensent d’abord à l’eau, à la nourriture ou encore à l’abri. Pourtant, un élément essentiel est souvent négligé : la santé en situation de crise. Un accident, une coupure profonde ou une hémorragie peuvent mettre la vie en danger en quelques minutes, bien avant que la faim ou la soif ne deviennent critiques. C’est là qu’intervient l’IFAK (Individual First Aid Kit).

Conçu pour répondre aux urgences vitales, l’IFAK n’est pas une simple trousse de secours. Il s’agit d’un kit médical pensé pour permettre une intervention rapide et efficace face à des blessures graves, souvent en attendant l’arrivée de professionnels de santé. Dans une logique de résilience personnelle et familiale, l’intégration d’un IFAK dans son équipement est donc incontournable.

- Pourquoi parler d’IFAK ?

- 1. Origine et évolution de l’IFAK

- 2. Différences entre un IFAK et une trousse de secours classique

- 3. Contenu type d’un IFAK

- 4. Adapter un IFAK au survivalisme

- 5. Variantes et modèles disponibles

- 6. Formation et compétences nécessaires

- 7. Transport et accessibilité

- 8. Entretien et renouvellement du matériel

- Conclusion : l’IFAK, un pilier de la préparation responsable

1. Origine et évolution de l’IFAK

L’IFAK trouve ses racines dans le domaine militaire. Son développement s’est imposé à partir des années 2000, notamment au sein des armées de l’OTAN. Les soldats devaient disposer d’un kit médical personnel, immédiatement accessible, afin de traiter les blessures les plus fréquentes sur les champs de bataille : hémorragies massives, blessures par éclats, traumatismes.

Ce kit, compact et standardisé, contenait des éléments spécifiques comme des garrots tourniquets, des pansements compressifs ou des ciseaux médicaux. L’objectif n’était pas de remplacer l’action d’un médecin, mais d’augmenter les chances de survie en stabilisant la victime jusqu’à la prise en charge.

Avec le temps, le concept de l’IFAK a quitté le strict cadre militaire pour s’étendre à d’autres publics : forces de l’ordre, secouristes, randonneurs, mais aussi survivalistes. Aujourd’hui, il est reconnu comme un outil indispensable de la préparation civile, adapté aussi bien aux environnements urbains qu’aux expéditions en pleine nature.

2. Différences entre un IFAK et une trousse de secours classique

Il est fréquent de confondre l’IFAK avec une simple trousse de premiers secours. Pourtant, la différence est majeure, tant dans l’objectif que dans le contenu.

Une trousse de secours classique est pensée pour les situations courantes : soigner une coupure, désinfecter une plaie, calmer une douleur légère avec un antalgique. Elle est utile au quotidien, que ce soit à la maison, au travail ou en voyage. Mais elle atteint rapidement ses limites face à une urgence vitale.

L’IFAK, au contraire, est spécifiquement conçu pour répondre aux blessures graves, celles qui mettent en jeu la survie immédiate. Il intègre des outils capables de stopper une hémorragie massive, de protéger une victime en état de choc, ou encore de sécuriser une plaie ouverte en attendant une évacuation.

En résumé, la trousse de secours vise à gérer le confort et les petits accidents du quotidien, tandis que l’IFAK est une trousse tactique de survie, destinée aux scénarios critiques où chaque seconde compte. C’est cette orientation vers l’urgence vitale qui en fait un équipement incontournable pour toute personne désireuse de se préparer sérieusement.

3. Contenu type d’un IFAK

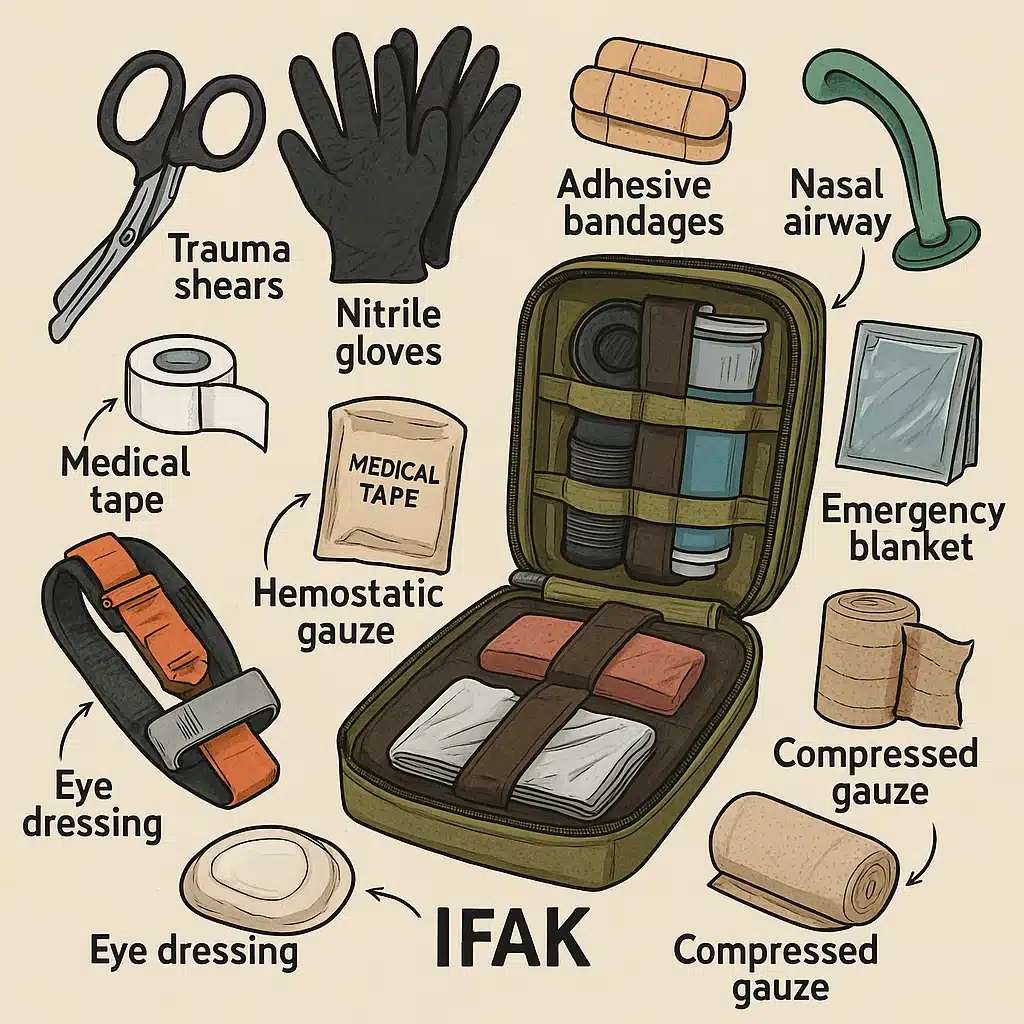

Un IFAK se distingue par des éléments spécifiques orientés vers les urgences vitales. Bien qu’il existe des variations selon les modèles et les pays, on retrouve généralement un socle commun :

- Garrot tourniquet (CAT ou SOFT-T) : indispensable pour stopper une hémorragie massive d’un membre.

- Pansement compressif (Israeli bandage ou équivalent) : conçu pour exercer une pression efficace sur une plaie ouverte.

- Gaze hémostatique (type QuikClot, Celox) : favorise la coagulation rapide dans une plaie profonde.

- Ciseaux médicaux (trauma shears) : permettent de découper rapidement vêtements ou ceintures pour accéder à la blessure.

- Gants médicaux jetables : essentiels pour protéger la victime et l’intervenant.

- Bandes élastiques et sparadraps médicaux : pour immobiliser, fixer ou maintenir un pansement en place.

- Film occlusif thoracique (chest seal) : utile en cas de blessure thoracique ouverte, afin d’éviter un pneumothorax.

Ce contenu peut sembler technique, mais il répond à un constat simple : la majorité des décès évitables lors de traumatismes graves sont liés aux hémorragies, aux voies respiratoires obstruées et aux blessures thoraciques. L’IFAK est donc pensé pour ces priorités vitales, souvent résumées dans la logique du « MARCH« (Massive bleeding, Airway, Respiration, Circulation, Hypothermia).

4. Adapter un IFAK au survivalisme

Un IFAK militaire est conçu pour le combat. Dans une logique de survivalisme civil, il peut être pertinent de l’adapter.

En contexte urbain, par exemple, les risques ne sont pas les mêmes que sur un théâtre d’opérations. Les accidents de circulation, les coupures lors de travaux manuels ou encore les blessures liées à des catastrophes naturelles sont plus probables. Dans ce cas, un IFAK peut être complété par :

- Des antalgiques simples (paracétamol, ibuprofène).

- Du matériel de désinfection (compresses stériles, solution antiseptique).

- Un kit de sutures ou strips adhésifs pour refermer une plaie en attendant des soins.

- Un thermomètre compact et une couverture de survie supplémentaire.

Dans une approche rurale ou outdoor, l’accent doit être mis sur la gestion du temps avant l’évacuation. L’ajout de matériel comme une seringue d’aspiration de venin (bien que controversée), des pansements hydrocolloïdes pour les brûlures ou encore un kit de purification d’eau peut renforcer l’autonomie médicale.

Ainsi, l’IFAK devient une base, mais doit évoluer selon le contexte et l’expérience de la personne qui le porte.

5. Variantes et modèles disponibles

Il existe aujourd’hui plusieurs types d’IFAK sur le marché, allant du kit militaire réglementaire aux versions civiles commercialisées pour randonneurs ou survivalistes. Les principales variantes sont :

- L’IFAK militaire standardisé : robuste, conçu pour résister aux conditions de terrain, mais parfois lourd ou coûteux.

- Les IFAK compacts “EDC” : plus légers, pensés pour être intégrés dans un sac de tous les jours ou un kit urbain.

- Les IFAK modulaires : vendus vides, à remplir soi-même selon ses besoins.

- Les versions spécialisées : par exemple, les IFAK nautiques étanches pour la navigation, ou ceux adaptés aux équipes de secours civils.

Le choix d’un modèle doit se faire en fonction de trois critères principaux : le contexte d’utilisation, le budget, et le niveau de compétence médicale. Inutile d’investir dans un chest seal si l’on ne sait pas l’utiliser correctement. À l’inverse, se limiter à des pansements basiques peut réduire considérablement les chances de survie en cas de blessure grave.

6. Formation et compétences nécessaires

Un IFAK n’a de valeur que si la personne qui le transporte sait s’en servir. Or, beaucoup de survivalistes ou même de particuliers achètent ces kits sans formation préalable. C’est une erreur fréquente.

Un garrot mal posé peut aggraver une blessure, un pansement thoracique mal appliqué peut être inefficace, et manipuler une gaze hémostatique sans préparation peut surprendre par la rapidité de coagulation.

Il est donc fortement recommandé de :

- Suivre une formation de premiers secours auprès d’organismes comme la Croix-Rouge ou la Protection Civile.

- Participer à des stages spécifiques “trauma” proposés dans certains clubs survivalistes ou associations outdoor.

- S’exercer régulièrement sur du matériel factice (garrot d’entraînement, mannequins) afin de garder les bons gestes en mémoire.

Cette dimension est cruciale : l’IFAK n’est pas un kit “tout public”, mais un outil spécialisé qui demande un minimum de maîtrise.

7. Transport et accessibilité

L’IFAK doit être pensé comme un kit de première ligne : il doit être accessible immédiatement en cas d’urgence. Le ranger au fond d’un sac de 70 L ou dans un grenier n’a aucun sens.

Les bonnes pratiques incluent :

- Fixer l’IFAK à la ceinture ou à la bretelle d’un sac à dos pour une saisie rapide.

- Utiliser une pochette MOLLE pour le fixer sur des gilets ou sacs tactiques.

- Prévoir une couleur identifiable (rouge, avec croix médicale) pour éviter toute confusion.

- Informer son entourage de son emplacement, afin que d’autres puissent l’utiliser en cas d’incapacité.

Un détail souvent négligé : l’IFAK doit pouvoir être ouvert d’une seule main, car en cas de blessure grave, l’autre main peut être inutilisable. Les modèles à ouverture rapide avec velcro ou zip robuste sont donc à privilégier.

8. Entretien et renouvellement du matériel

Un IFAK n’est pas figé : il doit être vérifié et renouvelé régulièrement. Certains éléments, comme les compresses stériles, les solutions hémostatiques ou les médicaments, possèdent une date de péremption.

Checklist d’entretien :

- Vérifier les dates tous les 6 mois.

- Contrôler l’intégrité des emballages (aucune ouverture, aucun contact avec l’humidité).

- Remplacer immédiatement tout élément utilisé, même partiellement.

- Tester périodiquement la pochette et ses systèmes de fixation.

Dans une logique survivaliste, il est judicieux de posséder plusieurs IFAK : un dans le sac d’évacuation (BOB), un autre dans le véhicule, et un troisième à domicile. Cette redondance augmente les chances de disposer du bon matériel au bon endroit, au bon moment.

Conclusion : l’IFAK, un pilier de la préparation responsable

L’IFAK représente bien plus qu’un simple kit médical. C’est un outil conçu pour sauver des vies dans les premières minutes qui suivent une blessure grave, là où chaque seconde compte.

Dans le cadre du survivalisme, il s’inscrit parfaitement dans une logique de préparation raisonnée : assurer la survie immédiate, avant toute logistique ou évacuation. Toutefois, sa possession doit toujours aller de pair avec la formation et l’entraînement.

Pour aller plus loin, consultez également nos articles sur la filtration de l’eau en survie, car la santé passe aussi par l’hygiène et l’hydratation.

Enfin, gardons à l’esprit qu’un IFAK n’est pas destiné à remplacer un médecin ou un hôpital. Il constitue une marge vitale de sécurité, à intégrer dans une stratégie plus globale de préparation.